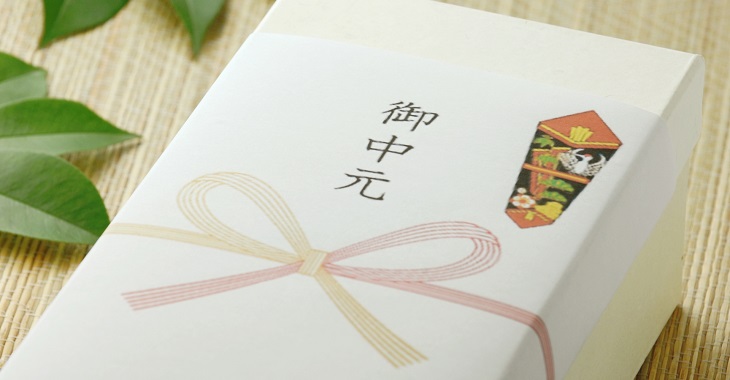

お中元は、日ごろお世話になっている人に「ありがとう」の気持ちをこめて贈り物をする日本独自の風習。

でも、どうして夏に贈り物をするのでしょう? どこから始まったのでしょう?

この記事では、お子さんに「お中元ってなぁに?」と聞かれた時、親としてやさしく説明できるように、お中元の由来や送る時期について、子供にも説明できるように分かりやすくまとめてみました。

お中元は中国から伝わった行事

「お中元」という言葉は、もともと中国の「中元」という行事から来ています。中国では旧暦の7月15日に「中元節」という日があり、家族でお供えものをしたり、火を焚いたりして、亡くなった人やご先祖様のことを思い出し、神さまに「悪いことが許されますように」とお祈りする大切な日でした。

また、同じ日に仏教の「盂蘭盆会(うらぼんえ)」という先祖供養の行事も行われていました。こうした道教と仏教の習わしが、それぞれ日本に伝わり、日本で古くから行われていた祖霊信仰やお盆の行事と結びついて現在のお中元のもとになったと考えられています。

日本ではお盆といっしょに広がった

日本にも、夏の大切な行事として「お盆」があります。お盆とは、亡くなったご先祖様が一時的に家に帰ってくると考えられていて、お供えをしたり、火を焚いたりして、感謝の気持ちでお迎えする行事です。

この日本の「お盆」と中国の「中元」という行事は、どちらも「先祖を大切にする」という意味を持ち、時期も同じ7月15日ごろに行われていたため、日本に伝わったあと自然と結びついていきました。

もともと中国の中元節は、亡くなった人の罪をゆるしてもらうために祈りを捧げる日であり、日本のお盆はご先祖様を家に迎えて供養する日です。

この2つの考えが日本の中で融合し、やがて「先祖への感謝」から「日ごろお世話になっている人への感謝」へと意味が広がっていきました。

こうして生まれたのが「お中元」という夏の贈り物の風習です。先祖を敬う気持ちから始まり、今を生きる人への感謝の気持ちを伝える行事へと発展したのです。

お中元にものを送るようになったのはいつ?

今のように、食べものや飲みものを贈る「お中元」の形ができたのは、江戸時代ごろといわれています。このころから人と人とのつながりや、感謝の気持ちを大事にする文化が町の人たちの中で広まっていきました。

特に商人や職人などが、日ごろお世話になっている人へ「これからもよろしくお願いします」という意味をこめて、夏に品物を持って行くようになったのです。

そして、明治時代以降になりデパートなどができると、お中元としてプレゼントを贈ることが全国に広がり、だんだんと今のような風習になっていきました。現在ではインターネットなど注文して贈る方も増えていますね。

お中元を送る時期は地域によってちがう

お中元を送る時期は日本の地域によってちがいます。でも、どの地域でも「ありがとう」を伝える気持ちは同じです。下の表を見てみましょう。

| 地域 | お中元を送る時期 |

|---|---|

| 東北・関東地方 | 7月1日〜7月15日ごろ |

| 北陸地方 | 7月15日までに届くように送る |

| 北海道・東海・関西・中国・四国地方 | 7月15日〜8月15日ごろ |

| 九州地方 | 8月1日〜8月15日ごろ |

ジュース、ハム、そうめん、お菓子など、夏にうれしい食べ物が人気ですね。

おわりに

お中元はただのプレゼントを贈るだけではなく「ありがとう」という気持ちを伝える、日本の素敵な習慣です。今はインターネットやお店でかんたんに送れるようになっていますが、いちばん大切なのは相手を思う気持ちです。

お子さんに「なんで夏にプレゼントを送るの?」と聞かれたら、こう答えてみてください。

「昔から、人に“ありがとう”を伝えるために、お中元っていう夏のプレゼントを贈ってきたんだよ。」って子さまに伝えてみましょう。